Ученые обнаружили загадочный барьер в океане, который не пересекают медузы

В холодной темноте на глубине Северного Ледовитого океана скрывается невидимый барьер, разделяющий "имущих" и "неимущих".

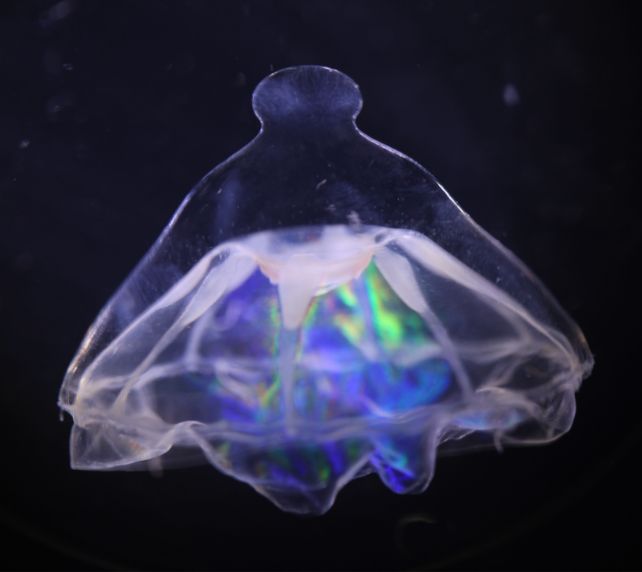

Там, в "полуночной зоне" на глубине более 1000 метров, медузы подвида Botrynema brucei ellinorae, дрейфующие в толще воды, имеют две разные формы. У одних купол увенчан характерной шаровидной структурой, а у других — гладкий, без шарообразного выступа.

Новое исследование распределения этих двух морфотипов выявило нечто странное на широте 47 градусов северной широты.

"Обе формы встречаются в Арктике и субарктических регионах, — объясняет морской биолог Хавьер Монтенегро из Университета Западной Австралии, — но экземпляры без шаровидного выступа никогда не встречаются южнее региона Северо-Атлантического течения, которое простирается от Большой Ньюфаундлендской банки на восток до северо-западной Европы".

В некоторых частях мира, даже при отсутствии явных физических барьеров, существуют линии, разделяющие ареалы обитания животных. Например, линия Уоллеса в Индонезийском архипелаге, а также линии Лидеккера и Вебера, отделяющие острова Юго-Восточной Азии от Австралии и Папуа-Новой Гвинеи.

По обе стороны этих линий животные, занимающие схожие экологические ниши, сильно отличаются. Такие границы называют фаунистическими рубежами, и они могут формироваться из-за различий в условиях среды, древних физических барьеров (исчезнувших за миллионы лет изменений Земли), океанических течений и других факторов.

Поскольку они не имеют четких очертаний, такие барьеры трудно обнаружить. Особенно сложно это сделать в глубоководных районах — враждебной для человека среде, где царят чудовищное давление, ледяные температуры и вечная тьма. Исследовать эти глубины можно только с помощью дистанционно управляемых роботов.

Монтенегро и его коллеги изучали распределение медуз, собирая образцы с исследовательских судов (с помощью сетей) и подводных аппаратов, а также анализируя исторические наблюдения и фотографии.

К их удивлению, генетический анализ показал, что медузы с шаровидным выступом и без него принадлежат к одной генетической линии. Однако, если "шаровидные" медузы встречаются по всему миру, то "гладкие" обнаруживаются только севернее 47-й параллели. Это указывает на существование полупроницаемого фаунистического барьера в районе Северо-Атлантического течения.

"Различия в форме при сильном генетическом сходстве особей выше и ниже 47 градусов северной широты намекают на существование неизвестного глубоководного биогеографического барьера в Атлантическом океане, — говорит Монтенегро.

— Возможно, он удерживает "гладких" медуз на севере, позволяя "шаровидным" свободно перемещаться дальше на юг. Вероятно, шаровидный выступ дает им преимущество в защите от хищников за пределами Арктики и субарктики".

Чтобы понять, что создает этот невидимый барьер, нужны дальнейшие исследования. Предыдущие работы описывают регион Северо-Атлантического течения как "переходную экотонную зону со смешением бореальных и субтропических видов", что указывает на разделительную линию между разными условиями среды.

Это открытие напоминает, как мало мы знаем о глубинах океана, и предполагает, что подобные барьеры могут существовать по всему миру. Оно также подчеркивает, что нам еще далеко до полного понимания жизни, кипящей в океанских глубинах.

"Наличие двух форм в пределах одной генетической линии показывает, насколько важно глубже изучать биоразнообразие студенистых морских животных", — заключает Монтенегро.

Исследование опубликовано в журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

Comments are closed.